Articles

L'écriture de billets de blog est l'ADN de Prise de Terre depuis bientôt 15 ans :

- articles de fonds,

- techniques,

- retours d'expériences,

- réflexions, partages divers,

C'est une quantité non négligeable de contenus originaux, une base solide pour comprendre les fondamentaux et bien débuter en permaculture et agroforesterie.

Les posts furent également le préalable à la rédaction du livre "Cultiver dans le monde de demain" ! Nous partageons également sur les réseaux sociaux, suivez-nous !

La permaculture à l'échelle d'une ferme ?

06/02/2025

On oppose souvent permaculture et agriculture : trucs de bobos sans rapport avec le monde réel, pas "rentable", impossibilité de la développer sur de grandes surfaces, et donc de "nourrir la planète", truc de fainéants, etc.

La perma est, je le répète à l'envie, une méthode de conception de systèmes. Elle permet d'obtenir des agro-écosystèmes multiproductifs, résilients et relativement autonomes. L'intérêt est que les principes de permacultures soient universels et transposables à toutes les échelles : depuis un petit potager, voire un balcon, dans un grand jardin, sur une propriété entière sans problème, etc. Mais quid d'un système agricole sur grande échelle? La légitimité de la permaculture repose toujours sur cette sempiternelle question : ok pour les intérêts écologiques, mais soyons pragmatiques : peut-on en vivre ??

Et si on sortait du cadre? Si on abandonnait 2 minutes le mot "permaculture", avec tout son contingent d'aprioris, de valeurs et de jugements. Un dogme, aussi permaculturel qu'il soit, reste un dogme, donc limitant. En l'ouvrant à d'autres techniques et visions on peut aller plus loin, remplir des objectifs inédits et agrandir l'horizon des possibles en créant des synergies écologiquement vertueuses et économiquement rentables.

Rapidement abordé dans un précédent article, la conception de systèmes agricole est une branche de la permaculture très particulière en ce sens qu'elle nécessite des connaissances fines sur de nombreux aspects techniques et qu'elle met l'accent sur l'aspect économique et rentabilité de la structure.

C'est sur l'exemple éclairant de la ferme du lycée agricole d'Aurillac (Cantal), premier établissement conçue de manière holistique que nous allons nous baser pour tenter de comprendre comment la permaculture peut gagner ses lettres de noblesses et enfin se réconcilier avec l'agriculture.

Percival Alfred Yeomans propose dans les années 50 une grille de lecture du paysage qui deviendra une méthode de conception de paysages agricoles, basée sur la gestion de l'eau : la méthode keyline. Le contexte australien s'y prête particulièrement, en effet de hautes températures couplées avec des périodes de très fortes sécheresses mettent à mal une agriculture héritée des plaines tempérées et arrosées d'Europe.

Cette fameuse "méthode keyline" repose sur l'hydratation des terres, la création de nombreuses retenues d'eau résultant d'une étude fine du paysage, de son relief et de sa pluviométrie.

Ce qu'on retient le plus souvent c'est sa méthode révolutionnaire de sous-solage le long des keylines ou "lignes-clé" pour infiltrer l'eau et ramener de l'eau des vallées aux crêtes. Pour en savoir plus, un bon résumé sur le site de Franck Chevallier "Paysages fertiles".

Mais plus que les techniques, c'est sa méthode de conception globale qui permettra en particulier à Bill Mollison et David Holmgren de poser les bases de la permaculture. La conception keyline est une grille d'analyse d'un site, d'un paysage, d'un lieu qui permet de penser un projet (ou design) en ayant la vision la plus transversale possible. Comme déjà expliqué ailleurs, pour ne rien rater on part toujours du plus global au plus local :

- le climat

- le paysage : il s'agit bien ici de concevoir le paysage (ou la géographie) non pas seulement comme des formes visibles mais bien comme la résultante d'activités qui ont façonné ces formes : activités humaines, histoire, etc,

- hydrologie : gestion de l'eau primordiale sur un territoire. Elle doit être réfléchie en fonction des besoins, de son accessibilité et de la topographie,

- routes/accès : importance d'utiliser les routes comme collecteurs d'eau vers des zones de stockage. Elles doivent donc être installées en fonction des courbes de niveau et sur les crêtes,

- arbres/forêts : brise-vents, nourriture, délimitations (allées ou bords de route).

- bâtiments : à situer dans les endroits les plus "énergétiquement" intéressants en tenant compte de l'exposition, le cas échéant de la hauteur par rapport à la retenue d'eau (pour la force gravitationnelle de l'eau),

- division parcellaire et clôtures.

L'exploitation du lycée agricole d'Aurillac

Contexte :

Le lycée agricole d'Aurillac bénéficie d'une réputation solide dans le domaine de l'élevage et de l'agroalimentaire. Or ses outils de production, exploitation agricole et ateliers technologiques lait et viande, orientés sur des systèmes plutôt intensifs et semi-industriels, nécessitent une refonte complète de leur mode de fonctionnement pour mieux s'adapter au nouveau contexte agricole et alimentaire, travailler en commun avec plus de cohérence, mieux répondre aux attentes pédagogiques des formations conduites au sein de l'établissement et contribuer pleinement à la dynamique nationale "produisons autrement".

Une démarche de projet a été lancée en septembre 2014, qui vise à revoir complétement le système de production et de transformation, et à proposer à l'ensemble des acteurs agricoles et agro-alimentaires du Cantal un modèle innovant et démonstratif de production et transformation des produits de moyenne montagne.

Ce modèle reposera sur des systèmes de production entièrement repensés pour intégrer les principes de l'agro-écologie et aura pour valeurs fondatrices les notions d'autonomie, d'économie d'intrants, de haute qualité environnementale, de qualité des produits, de recherche de valeur ajoutée, d'insertion dans le territoire et de performance économique.

Un système fourrager sans maïs, basé sur la prairie, la luzerne et les mélanges céréaliers, intégrant des pratiques d'agroforesterie. Plus d'ensilage mais un séchage en bottes par déshydratation de l'air.

Des produits bovins viande tous labellisés et valorisés localement.

Un atelier de transformation laitière à la ferme permettant de produire des fromages fermiers de haute qualité toute l'année.

La conversion à l'agriculture biologique de l'exploitation agricole est engagée depuis le 1er avril 2017. Mais sa mise en œuvre technique n'est pas complétement finalisée.

C'est pourquoi j'ai proposé la participation de Franck Chevallier, designer agricole (lui-même ancien agriculteur) pour refaire entièrement la conception de cette exploitation selon les principes et techniques de la permaculture.

Objectif :

L'herbe pâturée est la ressource fourragère la moins coûteuse. L'objectif est d'offrir aux vaches un volume important, de qualité, et le plus longtemps possible dans l'année. Il faut donc organiser le pâturage de façon à respecter le temps de repos des plantes entre deux crocs. Pour cela, il faut mettre en place des chemins d’accès, des clôtures, un réseau d'abreuvement et de l'ombrage.

Les infrastructures de pâturage représentent un investissement au départ. Mais elles sont la clef de l'autonomie alimentaire du troupeau et d'une production laitière de qualité et typée.

Hydrologie :

Le contexte de Yeomans reste celui de l'Australie : des problématiques d'aridité, bien loin de celles du cantal... Donc attention (une fois de plus), il ne s'agit pas de recopier tel quel des techniques ayant fonctionnées dans un cadre bien particulier. On va pour cela partir de l'existant, des problématiques rencontrées ainsi que des objectifs souhaités.

Par exemple, construire des baissières ou utiliser le sous-solage en keyline ne serait pas judicieux ici : une étude fine du sol et de l'hydrologie du lieu laisse à penser qu'on a plus un problème d'évacuation de l'eau sur les parcelles. Dans ce contexte pédoclimatique, la meilleur stratégie est de laisser s'évacuer l’excès d'eau par les creux. On réalisera donc une typologie des zones d'influence différentes quand à l'hydrologie : crêtes, vallées, zones humides.

Accès :

Les accès sont un paramètre fondamental car ils déterminent où et comment vont se passer les échanges énergétiques : déplacements, transports... Ils sont la moelle épinière du système et nécessitent d'être très réfléchis.

La portance est le critère le plus important. Quand c'était possible et en accord avec la distribution des paddocks, les chemins ont été placés dans les zones les plus saines :

- sur les crêtes pour passer des parties basses aux parties hautes du terrain.

- à la rupture de pente entre une zone érosive et dépositaire, là où la pente est plus douce et le sol reste superficiel.

Le deuxième critère est d'éviter que le ruissellement traverse le chemin, ce qui accentue le pataugeage des vaches et la détérioration du chemin. Pour cela, des fossés sont ajoutés du coté haut des chemins horizontaux.

Organisation du pâturage :

Puisque vous avez lu mon dernier article sur les bienfaits du pâturage tournant dynamique, vous avez compris que cette bonne gestion est fondamentale et la base du bon fonctionnement de tout votre système (écologique et économique).

Pour simplifier le principe est "beaucoup de pâturage sur une petit surface mais peu de temps". Et la clé est la bonne date du retour des animaux sans nuire au bon renouvellement de l'herbe. Les (grands) pâturages seront donc divisés en en 24 paddocks. Une fois clôturée en fixe, la gestion du pâturage se limite à ouvrir et fermer les portes. Les paddocks les plus sains seront réservés pour les périodes pluvieuses.

Pour favoriser le précédent adage, on pourra rediviser les paddocks en 2 ou 3. Offrir le meilleur à pâturer aux laitières en faisant suivre un autre troupeau pour les refus (génisses et taries ou chevaux). Pour cela, il faut mettre en place un réseau d'abreuvement avec de l'eau à disposition dans chaque paddock.

Boisements :

On ne compte plus les intérêts de la présence d'une strate arborée dans les milieux agricoles, et en particulier en présence de bétail :

- Ombre : planter des îlots d'arbres, au minimum 1 par paddock d'un jour, placé si possible sur les crêtes ou dans les zones portantes. Si l'espace ne permet pas un alignement E-O, les planter en triangle, espacé de 7m environ (à ajuster en fonction de la taille de la canopée adulte). Choisir des essences à croissance rapide, au port large et adaptées au sol et au climat. Mettre au moins deux arbres de la même espèce par îlot.

- Régulation hydrique du sol : planter des alignements d'arbres si possible en travers de la pente. Choisir une technique d'implantation permettant le bon développement de la racine pivot. Un espacement d'environ 4m permet la création d'un ¬´ peigne ¬ª racinaire. Deux lignes d'arbres espacées de 4m environ seront plus efficaces qu'une seule.

- Mycorhization : la présence d'arbres favorise l'apparition et le maintien de plantes dans les prairies qui jouent un rôle pour la flaveur du lait. Diversifier les essences.

- Freiner le vent : haie diversifiée, plusieurs lignes si possible, plusieurs strates, à placer de préférence sur les crêtes et en travers des vents dominants.

- Arbres fourragers : possibilité de conduire des arbres en têtard. Si les zones humides ne sont pas drainées, elles peuvent être valorisées par la plantation d'arbres à brouter conduit en têtard bas.

Plusieurs réflexions sont en cours, en incluant les élèves de BTS Gestion Forestière ainsi qu'en DUT génie biologique pour réfléchir aux types d'essences les mieux adaptées au contexte et aux besoins, ainsi qu'aux filières de valorisation (production, diversification, autonomie de la ferme, etc).

L'abreuvement :

Autre point crucial, la sous-division en paddocks nécessite une vraie stratégie pour l'abreuvement des animaux. Après le calcul des besoins en eau (globalement et en été), on remarquera qu'il n'y a pas de ressources locales à part l'eau de ruissellement des toitures, qui n'est, à l'heure actuelle, pas mise en valeur.

Selon la surface de toiture collectable et les coefficients de sécurité retenus, il faudrait un volume tampon de 500 à 800 m3. De tels volumes sont stockables dans une poche ou dans une réserve collinaire. L'emplacement idéal pour une réserve collinaire collectant les eaux de toiture se trouve dans la petite vallée du bas du bâtiment des vaches laitières (prévoir une station de filtration et de surpression qui montera l'eau vers le point le plus haut par le chemin le plus court pour redistribuer ensuite dans les paddocks en redescendant).

Conclusion :

Peut-on dans ce cas parler de permaculture? Il s'agit bien d'une conception globale de système s'inspirant des patterns de la Nature, utilisant des techniques, des stratégies permettant de répondre à des problématiques liées à un contexte particulier. Tout en fournissant de manière passive des services écosystémiques et aggradant naturellement l’écosystème.

Le point est mis bien entendu sur l'autonomie de la ferme, les économies potentielles : fourrage, eau et l'optimisation des process. L'on ne démérite pas avec la mise en place de productions potentielles et diversifiées en valorisant la strate agroforestière : production de fruits, plaquettes, piquets, fourrage, etc.

L'augmentation de la qualité des produits est une conséquence d'une meilleure gestion des parcelles, du bien-être accru des animaux et de l'amélioration globale de l'environnement.

Vu qu'il y a moins d'importations on baisse non seulement le bilan carbone de l'exploitation, et de part les techniques mises en place on FIXE du carbone dans les sols (agroforesterie, pâturage dynamique).

Cette vision holistique peut nous permettre de sortir par le haut d'un système agricole industriel en bout de course. Plutôt qu'une addition de techniques à la mode, c'est l'étude fine, le design, la conception qui déterminera la suite des opérations, en accord avec le contexte et les objectifs.

Il est grand temps que l'agriculture fasse sa transition. La permaculture peut lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse, sans pour autant retourner dans un passé illusoire et non souhaitable. Des professionnels encore trop peu nombreux commence à travailler sur une vision globale des exploitations. Gageons que les temps qui changent leur ouvrent les portes d'une planète qui en a bien besoin....

Introduction au design : la méthode BOLRADIME (3/3)

29/03/2024

Dernières étapes de notre boîte à outils pour concevoir un lieu en permaculture de A à Z.

Nous avons donc vu dans un premier temps ce qu'on voulait (Buts), ce qu'on avait (Observation), dans un second temps la pertinence -ou pas- entre les 2 (Limites/Ressources), ainsi que différentes approches pour placer les éléments au mieux (Analyse). Voici venu le temps de poser tout ça sur le papier !

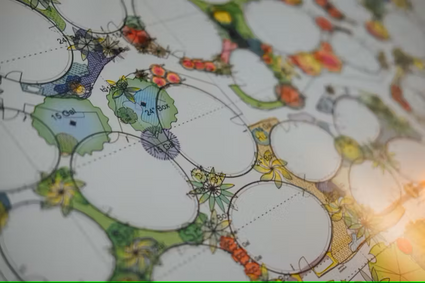

#6- Design

Vous avez le choix de l'arme : papier, logiciel informatique, c'est vous qui choisissez selon votre goût et vos connaissances.

On va à ce stade se servir de tous les points qu'on a vu précédemment et mettre sur papier les plus importants pour ce qui nous concerne : bâtiments, accès, eau, existant. En gros ce qu'on a vu au stade "Observation".

Toujours mentionner l'orientation et l'échelle de votre carte !

Que ce soit en version papier ou numérique, les calques sont très intéressants voire indispensables pour mettre en relief des stratégies ou des flux et ne pas saturer la carte d'infos.

Par exemple si le contexte le demande, un calque spécifique sur l'eau peut être nécessaire (arrosage intégré, gros travail de distribution d'eau etc).

On peut focaliser aussi sur les flux (circulation des matériaux, des récoltes, directions, intensité), faire un focus aussi sur les zones, voire les interactions, ...

Chaque contexte déterminera les points les plus importants à mettre en exergue, ainsi que les degrés de détail.

Le travail fourni précédemment avec le zonage, la carte des secteurs et l'analyse fonctionnelle va nous permettre de commencer à placer nos éléments sur la carte de manière à ce que les besoins des uns soient remplis par les produits/fonctions des autres.

On peut commencer à travailler sur du global sans aller tout de suite dans les détails, qui reste un vilain défaut (que nous avons tous).

On dégrossi en dégageant les principales cultures et zones spécifiques sans aller dans le détail. Pour ma part je travaille de cette sorte, et ensuite je zoom sur différentes parties, avec une plus petite échelle, ce qui me permet de mettre un maximum d'information sur papier.

Remarque : J'insiste sur le fait de faire cet exercice à plusieurs, surtout si tout le monde est concerné par le design : famille, collectif, couple etc. L'expérience, la culture des uns et des autres va nous permettre de multiplier les points de vue, les priorités, les connaissances et les ressentis. Travailler seul est dysfonctionnel en permaculture. On favorisera toujours l'émulation collective et la co-création faisant émerger l'intelligence collective et ainsi ouvrir le champs des possibles.

On obtient ce qu'on appelle un plan directeur, c'est à dire la "big picture" de votre projet, en adéquation avec vos objectifs et les ressources et limites de votre terrain. Tout y est annoté, vous avez enfin le mode d'emploi devant les yeux !

A ce stade, vous allez pouvoir anticiper les différents travaux, terrassements, mise en place des structures, clôtures, etc... Je rappelle que le design est une planification dans l'espace ET le temps : une ventilation précise des travaux vous sera d'une grande aide, et ce, sur plusieurs années parfois. Cette dernière va dépendre des limites et ressources que vous avez réalisé en amont : temps, argent, condition physique, etc.

#7- Implantation

Du petit potager en permaculture à l'écovillage, les travaux à mettre en place pour la réalisation du design vont être bien différents selon chaque contexte. Si votre projet est conséquent, cette phase risque d'être, elle aussi, conséquente. Comment gérer les travaux dans la durée, dans le bon ordre, ne rien oublier, avoir besoin de domaines qu'on ne maîtrise pas, comment ne pas s'épuiser, etc beaucoup de questions auxquelles il va falloir penser en amont des travaux en eux-même. Il y a 3 points de base à respecter :

-

identifier les tâches à réaliser et les rassembler dans un plan de mise en œuvre, avec une hiérarchisation : "first things first"

-

préciser le temps et le budget dont on dispose

-

prévoir un calendrier précis des travaux

C'est donc le moment également de se poser la question du budget : suffisant ? si non, emprunt ? revenus de la ferme ? chiffre d'affaire estimé ?

Un outil que j'aime bien explique comment arbitrer ses décisions : le triangle impossible : coût/vitesse/efficacité. Je l'ai trouvé dans l'excellent livre de Grégory Derville "La permaculture, en route pour la transition énergétique". Je vous le refais à main levée :

C'est très simple :

-

Si vous souhaitez quelque chose de gratuit, mais de bien : ce ne sera pas rapide.

-

Si vous voulez quelque chose de bien et de rapide : ça ne sera certainement pas gratuit

-

Et si vous désirez quelque chose de rapide et gratuit : il ne faudra sans doute pas s'attendre à quelque chose de très peaufiné...

La conclusion est qu'il est impossible d'atteindre un objectif quelconque de façon à la fois rapide, efficace et peu onéreuse. Il va falloir accepter et anticiper ce fait.

Si votre budget est confortable et en cas de limites spécifiques (condition physique, méconnaissance du domaine, ou flippé), il est recommandé de faire appel à un professionnel. Ce sera un coût sans doute non négligeable mais vous avez la certitude d'un travail vite et bien fait et de vous économiser du temps et du stress !

Si le budget est insuffisant vous avez le choix pour la main d’œuvre entre :

-

des chantiers participatifs, perma-blitz ou woofing. Attention, le woofing est encadré (inscription nécessaire) et les chantiers participatifs sont sous votre responsabilité. Renseignez-vous sur vos assurances et leur conditions générales. Certains sites comme Twiza regroupent les chantiers participatifs et proposent des assurances spécifiques contre l'adhésion à l'association. Sinon, vous avez les "coups de main" qui ne rentrent dans aucune case :)

-

des formations-actions sur votre lieu : Vous contactez un formateur pour organiser un stage sur une thématique pratique chez vous. Les stagiaires viennent pour apprendre, et font également (installation d'une mare, de toilettes sèches, buttes auto-fertiles, ...). Vous apprenez aussi et bénéficiez du coup de main démultiplié et du savoir-faire du formateur. Du win-win en substance.

Pour les fauchés également, insister sur les matériaux de récupération. Notre mode de vie consumériste implique aussi de nombreuses ressources, ne gâchons pas notre joie : pneus, palettes, vieux meubles, bouteilles (ça sert toujours), matières organiques diverses. Bill Mollison disait que la seule limite d'un permaculteur est son imagination : sortons du cadre !

#8- Maintenance

Si vous êtes arrivés jusque là, vous avez donc compris que la permaculture n'est pas un truc de feignant ! Elle consiste surtout à réfléchir (beaucoup) avant d'agir, afin que nos actions soient les plus efficaces possibles sur le court, moyen et long terme. Elle nécessite beaucoup d'investissement en amont pour limiter les dépenses ensuite.

Parce que ne croyez pas que c'est fini : bienvenue dans le temps long ! Maintenant que tout est en place, va se dérouler au fil des années les rituels nécessaires à l'entretien de ce système, caractérisé principalement par des opérations telles que :

-

désherbage

-

taille

-

entretien des structures

-

paillage

-

récoltes

-

multiplication (semis, boutures, greffes, ...)

-

transformation des produits

-

entretien des système d'irrigation, etc.

L'objectif final d'un système en permaculture est que la seule maintenance soit la récolte.

Ce ne sera pas le cas mais cela doit rester notre ligne rouge. Nous allons donc tenter de trouver des stratégies pour tous les points d'entretiens vu ci-dessus.

Par exemple pour le désherbage, on va établir une stratégie de paillage ou de plantes couvre-sol systématiques (ça marche pour limiter l'arrosage aussi). Pour la taille, on peut déjà se demander si c'est nécessaire, ensuite écarter suffisamment les arbres, choisir des porte-greffes moins vigoureux, etc... Pour l'entretien des structures, on peut (doit) choisir des matériaux les plus durables possibles pour éviter de refaire des bacs de culture par exemple tous les 3 ans, etc... Il existe plein de stratégies à connaître, pour chaque étape d'entretien.

MAIS. Si votre système vient d'être mis en place, tel un jeune enfant, il aura besoin de vous : arrosage, paillage, etc. Au fur et à mesure que votre conception va prendre de l'âge, toutes les synergies que vous avez préalablement imaginées vont se mettre en place et se renforcer :

Les microclimats bénéfiques prévus vont s'établir durablement, les arbres se développant, de plus en plus de matière organique va retourner au sol (feuilles, brindilles, branches) et participer au mulch "naturel".

Des équilibres subtils vont naître, certains que vous avez conçus et d'autres (pour la plupart) totalement inédits grâce à la biodiversité qui va s'accroître toujours un peu plus chaque année.

Et, effectivement cette masse de travail du début va lentement mais sûrement se réduire d'années en années... Un système en permaculture, car basé principalement sur des végétaux pérennes et à croissance lente, va mettre entre 15 et 20 ans pour atteindre la maturité.

Alors un truc de feignants, oui, mais qui voient à long terme : Bienvenue dans le temps de la Nature.

Remarque : Dans notre société hors-sol et hygiéniste, on privilégie ce "qui fait propre". Or, cette notion est purement culturelle, ce qui impose une déconstruction profonde et qui n'est pas évidente mais simplement vitale pour laisser de la place aux autres vivants non-humains.

#9- Évaluation

Votre conception est un système dynamique, inclusif et adaptable. Rien n'est gravé dans le marbre et vous pouvez, de manière quotidienne, ou formellement annuelle vous posez cette question : est-ce que mon système est équilibré ? Des manques (eau, matières organiques, productions, ...) ainsi que des surplus (productions, pollutions, trop de travail, ...) indiquent un déséquilibre : votre conception doit être remaniée. Si les besoins des uns ne couvrent pas de façon optimale les besoins des autres, l'éthique de la permaculture n'est pas remplie.

De plus, votre contexte ne cesse de changer : socialement, professionnellement, le climat, les besoins, problème de santé, naissance, etc... il faudra donc repenser votre design. N'oubliez pas que c'est un processus qui n'a pas de fin ! Comme expliqué dans le premier chapitre, l'équilibre est un objectif mais pas une fin, car il n'existe pas !

Conclusion

Le processus de design peut sembler long et fastidieux. Mais nos habitudes impatientes et interventionnistes ainsi que notre inculture du fonctionnement du vivant nous pousse trop souvent à faire des erreurs que l'on paye parfois durement. Les projets en permaculture sont très souvent des projets de vie avec une dimension émotionnelle forte due à des réflexions profondes sur le sens, les valeurs, sur un futur terrifiant qu'on veut apaiser, un patrimoine sain et nourricier qu'on veut laisser à ses enfants, etc. Tout est là pour qu'un ratage se transforme en drame personnel, mais aussi familial ou collectif.

Qu'on le veuille ou non, cela fait désormais plusieurs générations que nous sommes déconnectés, que nous avons perdu beaucoup de connaissances, d'expériences et une certaine forme de bon sens. La conception en permaculture est une boîte à outil pour retrouver ce bon sens.

C'est un travail de longue haleine qui met tous les atouts de votre côté pour un futur souhaitable, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher, non ?

C'est aussi un chouette moyen de co-créer à plusieurs, famille, amis, co-propriétaires, voisins dans la joie et la bonne humeur !

Introduction au design : la méthode BOLRADIME (2/3)

29/03/2024

Après avoir entamé le processus de design aux étapes B (buts) et O (Observation), nous allons continuer à faire le focus du global au détail.

Nous avons vu ce que nous voulions (Buts, objectifs), et commencé à faire l'inventaire de ce que nous avions sur place (Observation). Il nous reste à approfondir désormais les points limitants et positifs de notre projet, et commencer à en faire une critique constructive et proactive.

#3- Limites

Cette étape se vit en miroir avec celle qui suit, les ressources.

Nous allons mettre l'accent sur ce qui risque de poser soucis, non pour se morfondre mais pour anticiper des stratégies et des ajustements nécessaires. Il vaut toujours mieux lever les loups et gérer les problèmes et déséquilibres en amont, pas une fois que le projet est réalisé ou en cours !

Les limites à définir peuvent être matérielles :

-

limites du terrain : bornes, murs, ruisseau, ...

-

surface du terrain : trop vaste (grave), trop petit (moins grave)

-

forme du terrain : morcelé, encaissé

-

topographie : trop plat, trop pentu

-

voies d'accès : plus ou poins pentues, mal carrossées, accès difficile, ....

-

localisation : ville/campagne/très peuplé/désert

-

le voisinage : pollution visuelle ou sonore, voisins et élus locaux peu accueillants et coopératifs. Nous verrons que le voisinage peut (doit) être également une ressource riche.

-

risques naturels

-

sol, climat difficile

-

etc

Les limites peuvent (et sont) tout aussi bien immatérielles en ce qui concerne l'environnement :

-

règlementation (zones ZNIEFF, bâtiments de France, terrain militaire, etc).

-

contexte économique défavorable (pas ou peu d'emplois, de richesses, éloignement des centres urbains, ...)

Mais aussi (et surtout) le(s) porteur(s) de projet :

-

santé, capacité physique, âge

-

expérience, formation

-

temps à consacrer au projet (travail à temps plein, obligations familiales, associatives etc)

-

nombre de personnes pour réaliser et entretenir le système

-

budget. Si faible, il va falloir vous organiser différemment et partir de la conclusion que ça va prendre plus de temps...

-

détermination et pugnacité. Pourquoi on n'utilise plus assez ce mot d'ailleurs ?

Cet inventaire à la Prévert des catastrophes potentielles est un gros morceau, pas le plus sympa mais tellement INDISPENSABLE. Point de négativité gratuite, ici on tente de sortir du rêve et de se frotter à la réalité du terrain et à la notre. Et de voir si les deux sont compatibles.

Anticiper les problèmes va vous permettre de faire le tri sur les limites surmontables et celles qui ne le sont pas, ou alors contre une forte dépense d'énergie et/ou d'argent. Et in fine se poser les bonnes questions, du style : "est-ce que ça vaut le coup ?", pour vous interroger sur vos objectifs pour éventuellement les redéfinir, les adapter ou carrément changer de projet ou de lieu. Pour un projet de vie personnel mais surtout collectif ou familial, on ne peut décemment pas en faire l'économie (prendre soin de l'Humain, toussa).

#4- Ressources

MAIS, l'autre face de la médaille c'est que vous regorgez aussi de ressources personnelles, et sur le lieu. Et il est intéressant de les lister car elles représentent tout ce qui peut vous aider dans votre projet

Comme les limites, elles peuvent être matérielles :

-

ressources en eau : puits, source, ruisseau

-

arbres fruitiers

-

biodiversité forte

-

sol de très belle qualité

-

bâtiments existants et utilisables

-

accès nombreux et en bon état

-

etc

Et toujours aussi immatérielles :

-

connaissances et savoir-faire

-

capacités physiques

-

du temps à consacrer au projet

-

voisinage : amical et aidant (agriculteurs donnant du fumier, mamie d'à côté qui fait des confitures ou donne des œufs, etc). Le tissu social local est fondamental dans la résilience et la survie à long terme de votre projet. Mais, telle une petite plantule, ce n'est qu'en en prenant soin et en l'arrosant régulièrement qu'elle pourra pousser et grandir durablement. C'est aussi votre travail.

-

budget conséquent (emprunt, capital disponible, etc)

-

tissu local associatif, militant et actif

-

etc

Comme dans la partie "limites", cet inventaire (positif cette fois !) va nous permettre de redéfinir notre projet à l'aune des potentialités présentes : rajouter des éléments, des objectifs, actualiser à la baisse certains temps de travaux, regagner confiance.

#5- Analyse

Rappel : A ce stade, on sait ce qu'on veut (Buts), on sait ce qu'on a (Observation), on connaît nos points de vigilance (Limites) et nos atouts (Ressources).

On a donc une quantité d'informations importante à traiter. La phase d'Analyse va nous permettre d'utiliser tous ces datas pour organiser au mieux un système cohérent entre nos objectifs, nos moyens et le site. Et de placer (enfin) les éléments à leur place définitive.

-

la carte des secteurs : comme déjà vue au chapitre précédent, elle compile beaucoup d'informations sur le lieu et surtout sur les flux qui le traverse (soleil, vents, air froid, eau, mais aussi bruits dérangeants, cônes visuels à favoriser ou au contraire à cacher, etc). Elle est déjà une ressource très importante qu'il faudra utiliser pour placer nos éléments (ou non d'ailleurs).

-

le zonage :

La permaculture est un outil d'optimisation énergétique. Or, la première énergie que l'on injecte dans le système, ce sont nos simples déplacements et par ricochet ceux des matières et des flux.

Prenons l'exemple du poulailler. On sait qu'à priori on va y aller 2 fois/jour (pour ouvrir/fermer et ramasser les œufs). Si le poulailler n'est qu'à 5 mètres de la maison, cela représente (5x4)x365 = 7,3 km/an. Si on l'a placé plus loin, mettons 15m (ce qui n'est pas encore énorme), on arrive déjà à presque 22 km !

Ça marche aussi avec le volume horaire : s'il est à 10 secondes de la maison, cela représente environ 4 heures annuellement et près de 12h/an s'il est à 30 secondes de marche !!

Et ce qui est bon pour le poulailler l'est pour tout le reste : potager, compost, verger et animaux divers etc... Attention à ne pas s'épuiser et rester dans la 1ère éthique "Prendre soin de l'Humain" ...

On va donc créer une typologie de "zones" inversement proportionnelles à l'intensité énergétique que l'on va y mettre (et donc à la proximité de la maison), voir figure ci-dessus.

Je le développerais bien plus dans un prochain article. C'est une base en permaculture qui passe souvent à la trappe alors que c'est un outil puissant et très intéressant pour l'organisation spatiale et la stratégie globale du système...

-

-

L'analyse fonctionnelle

-

L'objectif du design, comme l'expliquait Mollison, est de "boucler la boucle" : faire que les besoins de certains éléments soient remplis par les besoins des autres, créer un système "fermé" le plus autonome avec le moins d'entretien et de maintenance possible.

Il faut donc pour cela déterminer pour chaque élément ses besoins et ses produits/fonctions et voir ensuite quel autre élément pourra remplir ses besoins ou utiliser ses produits.

Exemple classique avec la poule, le couteau-suisse du permaculteur :)

Cet exercice peut/doit être fait pour tous les éléments et ainsi les interrelations vont apparaître d'elles-même.

NB : Les éléments à mettre en place dépendent bien sûr de vos objectifs, de votre lieu et de l'utilisation que vous en faites. Néanmoins, voici des éléments de base que l'on retrouve très souvent : la maison, le poulailler, la serre, le potager, le compost, verger, la mare, etc.

Une fois que l'on a repéré par des flèches les éléments qui remplissent les besoins des autres par leurs produits ou fonctions, on a une vision claire de ceux qu'on doit mettre ensemble, ou le plus près possible pour que les synergies soient les plus efficaces. C'est très net pour des éléments comme le poulailler, la serre, le potager.

Exemples :

=> si l'on décide d'utiliser la fumure des poules pour le jardin, on placera le poulailler le plus près possible (pas dedans !!)

=> on peut utiliser une partie de la serre comme abri pour les poules

=> on peut décider de placer le composteur dans la serre également (accélération du compostage, ressources nombreuses, et pourquoi pas utilisation des vers de terreau pour nourrir les poules, etc...

=> on peut décider d'utiliser l'eau de récupération de la serre pour les poules, l'arrosage ou même stockage dans la serre également pour de l'inertie thermique, etc.

Les informations données par le zonage, la carte des secteurs et l'analyse fonctionnelle nous permettent d'avoir un cadre dans lequel il ne nous reste plus qu'à nous amuser, imaginer des stratégies. Je vois toujours cela comme un jeu de de réflexion, un puzzle biologique !

Conclusion

-

on sait ce qu'on veut

-

on sait ce qu'on a (avantages et inconvénients)

-

on sait où placer les choses

-

ne reste plus qu'à le formaliser par un plan, un "design" et entrevoir le futur. Mais ça, c'est pour le prochain article ;)

Introduction au design : la méthode BOLRADIME (1/3)

29/03/2024

Le terme "Design" est un anglicisme difficile à traduire en français. En effet son sens premier est "dessin" comme en français : " Le but premier du design est d'inventer, d'améliorer ou de faciliter l'usage ou le processus d'un élément ayant à interagir avec un produit ou un service matériel ou virtuel". Mais son deuxième sens, inexistant en français est également "dessein" : l'objectif sous-jacent du dessin, ce qu'on cherche à obtenir. C'est pour cette raison que le terme "design", bien que pompeux reste le plus juste à ce jour pour définir la conception en permaculture. Pour les anglophobes, on peux rester sur cette dernière traduction.

Après avoir développé l'objectif de la conception en permaculture ainsi que les patterns de fonctionnement du vivant, nous allons voir ensemble une méthodologie simple et efficace. Il y en a plusieurs, cette dernière me semble la plus simple et la plus complète. Cela pourra parler à certains d'entre vous car c'est l'adaptation d'une stratégie de management de projet bien connue. Bienvenue dans le cœur de la permaculture...

J'ai préféré scinder cet article en 3 pour une meilleure digestion : bon appétit !

La stratégie BOLRADIME

Sous cet affreux acronyme se cache une méthodologie qui va vous permettre de créer un écosystème humain résilient et productif, où les besoins des uns sont remplis par les produits ou fonctions des autres, un système le plus autonome possible, productif et résilient, fournissant des services écosystémiques et augmentant la biodiversité. On trouve parfois des variantes, car cette méthode est régulièrement utilisée, testée et améliorée par des permaculteurs du monde entier.

#1- Buts, objectifs :

Certaines méthodes (je pense en particulier à OBREDIM) sont intéressantes mais j'ai toujours eu une impression de manque, de "pas fini" jusqu'à ce que je découvre BOLRADIME et que je comprenne qu'il manquait justement le plus important : l'objectif de son design. Et ça change tout.

En effet : qu'est-ce que je veux ? Quels sont mes rêves, mes objectifs ? Se passer de cette question c'est être à peu près certain de se planter dans son design ou alors faire une conception centrée sur le lieu et pas sur les habitants du lieu.

Or je rappelle à toutes fins utiles que l'objectif de la permaculture est de créer un écosystème humain. La Nature en tant que telle n'a pas besoin de design, merci pour elle, en revanche l'homo sapiens qui habite le lieu, oui. Je reste toujours émerveillé par cette disposition de certains permaculteurs à faire un processus de design sans objectifs définis...

On peut commencer par la Vision, le rêve : l'idée générale, sans pour l'instant de chiffres ou de calendrier précis :

-

créer un havre pour la biodiversité sauvage

-

créer une ferme-école

-

monter un projet d'autosuffisance vivrière familiale

-

devenir maraîcher en permaculture

-

faire un élevage extensif de hérissons à paillettes ou de licornes à pois verts.

-

etc

Maintenant pour aller plus loin, il nous faut un maximum d'informations complémentaires qui nous permettrons d'affiner plus tard nos exigences de design. En effet, vos objectifs doivent être SMART (acronyme DANS l'acronyme) :

-

Spécifiques : focalisez-vous sur un objectif principal au lieu de vous noyer dans pleins de sous-objectifs surnuméraires. Cela vous aidera à avancer plus vite et prioriser.

-

Mesurables : autant que faire ce peut, on doit pouvoir donner les chiffres de ce qu'on souhaite avoir : dégager 20000 euros/an de CA, obtenir 75% d'autonomie alimentaire, etc.

-

Acceptés par tous : on ne compte plus les couples qui explosent ou les collectifs qui fondent comme neige au soleil parce que le projet final n'était pas clair pour tout le monde dès le départ ! Les tenants et les aboutissants n'ont pas tous été explicités, il y a eu des non-dits, des suppositions, voire des oublis... De l'importance d'une transparence totale dès le départ, dès l'idée même...

-

Réalistes : non, l'élevage extensif de hérissons à paillettes ou de licornes à pois verts n'est pas réaliste, désolé.

-

Inscrits dans le Temps : En combien d'années puis-je atteindre mon/mes objectifs ? Il peut être intéressant ou nécessaire d'effectuer une ventilation des travaux sur plusieurs années, avec un ou des objectifs complémentaires tous les ans. Le Design est une planification dans l'espace et dans le temps. Fini le jour-le-jour, nous planifions désormais sur le temps long.

A l'issue de cette première partie, vous êtes capables de décrire de manière chiffrée et étalée dans le temps précisément votre objectif personnel ou collectif. A partir de maintenant on peut sortir du brouillard et avancer dans une direction bien précise.

#2- Observation :

Un autre GROS morceau, peut-être le plus gros.

En permaculture, on part du principe qu'on va adapter nos projets et envies à notre biotope. Et pas le contraire. Ça peut sembler évident, et pourtant .... Comme l'idée n'est pas de gérer des déséquilibres ou de la pathologie végétale parce que rien n'est adapté au contexte, on va donc apprendre à connaître précisément ce contexte pour voir si nos objectifs sont déjà cohérents avec notre terroir #bonsens

On dit qu'il faut minimum 1 an d'observation avant d'effectuer la moindre action. En effet, il est de bon ton d'avoir fait le tour du cadran annuel pour pouvoir connaître son lieu sous toutes les saisons : des zones humides et ombragées insoupçonnées peuvent apparaître en saison froide, ou des zones très (trop) sèches se laisser découvrir inopinément.

Cette période permet aussi de se familiariser à son lieu, apprendre à se connaître mutuellement, distinguer des zones spécifiques, connaître ses voisins et co-habitants non-humains, reconnaître les ressources et les limites de son lieu.

Différents types d'observations, complémentaires et antagonistes :

-

l'observation analytique : tenter de comprendre, lister, détailler, se documenter, analyser le sol, le climat et toutes les interactions potentielles ou existantes.

-

l'observation sensible : marcher lentement sur le terrain, se contenter d'accueillir les sensations de froid, de chaud, de vent, de bruit, la dureté du sol, etc. En déconnectant le mental, en misant tout sur le ressenti, on obtient des informations inédites qui nous serviront pour le design.

Bien reprenons maintenant le contrôle de notre mental :)

Voici un principe de permaculture utile et fondamental pour ne pas se perdre dans les observations : partir du global pour aller au détail.

Le global ça peut être une photographie aérienne, une carte à petite échelle (donc grand angle), qui va nous donner les influences les plus macroscopiques pour aller de plus en plus vers le terrain, jusqu'à l'analyse fine du sol et des interactions les plus infimes. Ce principe nous permet de ne pas nous perdre dans les points à lister et nous donne une ligne à suivre.

Voici une liste des éléments fondamentaux qu'il vous faut connaître sur votre lieu, du global en focalisant ensuite sur les détails :

-

la zone climatique. Il en existe plusieurs, ont utilisera préférentiellement le classement USDA. Ces zones de rusticité sont pertinentes pour notre biorégion tempérée où elles se révèlent efficaces dans de nombreuses situations car c'est souvent les basses températures d'hiver qui conditionnent la possibilité de cultiver un végétal en extérieur. De l'intérêt de connaître les températures minimales et non moyennes.

-

Ce classement ne prend pas en compte les influences climatiques, capables de modifier le premier diagnostic ci-dessus : altitude, influence continentale, océanique, vents dominants, proximité de grandes quantité d'eau (lac, fleuve) etc.

-

on affine le topo climatique, avec des données météos, des informations chiffrées récupérées sur différents sites. Un maximum d'infos ici avec la possibilité de croiser et de comparer les datas (pratique pour voir l'évolution du climat). Attention aux vents dominants, ils peuvent changer au cours de l'année et avoir des actions différentes selon l'année (desséchant/humide/chaud/froid). Météofrance fait bien le job aussi (mais payant). Au niveau pluviométrie, ce n'est pas tant la pluviométrie annuelle que sa répartition sur l'année qui nous intéresse. Par exemple il pleut à peu près autant chez nous dans le cantal qu'en Bretagne. En revanche la répartition est totalement différente (nous avons désormais des saisons très sèches et d'autres très humides alors qu'en Bretagne ça se lisse plus sur l'année). Ce qui change TOUT au niveau des stratégies que l'on va mettre en place.

-

Au croisement de global et du détail se trouve la topographie. En effet, l'exposition va nuancer plus ou moins les observations faites plus haut : exposition nord/sud, exposition aux vents froids/chauds. Le pourcentage de pente va aussi grandement influencer le cycle de l'eau sur le terrain : ruissellement au lieu de l'infiltration, système dégradant/système aggradant.

-

L'eau, point le plus important. Sa présence/absence, sa nature, son débit va conditionner tout ce que vous allez mettre en place en terme de culture et de gestion. Où entre l'eau sur mon terrain ? Où repart-elle ? Combien de ressources en eau ? Nature ? (source, récupération d'eau pluviale, réseau, ...). Qualité potable, potentiellement polluée, impropre à la consommation, etc.

-

A ce point, on peut commencer à réaliser une analyse des secteurs pour poser certains points déjà vus plus haut. C'est une vision globale du lieu avec les informations contextuelles les plus précises possible, avec un focus sur les flux : zones climatiques, cônes visuels, accès, réseau hydrographique, course du soleil l'été et l'hiver (pour mettre l'accent sur les zones d'ombres) et toute information qu'il peut être judicieux de valoriser. Ci-dessous, l'exemple de la ferme des Escuroux :

-

Le sol : pH (acidité ou alcalinité), profondeur, texture (pourcentage de limons, argiles, sables), structure (caractérise la richesse organique de son sol), nature de la roche-mère.

-

Végétaux et groupes floristiques existants : la recherche des plantes bio-indicatrices va complémenter et préciser à merveille les informations que nous avons déjà : richesse du sol, fraicheur (ou pas), acidité, profondeur, richesse organique et/ou minérale etc...

-

Les accès : Ils sont la colonne vertébrale de votre futur système, là où circulent matériaux, énergies, humains, récoltes etc. Ils vont donc conditionner le zonage de votre terrain. Ils peuvent être existants, à améliorer, ou totalement à refaire si votre système est profondément différent de l'existant de base.

-

Les bâtiments : en général on est obligé de faire avec, ils peuvent être une ressource très importante : stockage, lieu de vie, d'élevage, récupération des eaux pluviales, création de micro-climats, culture sur les toits why not, etc.

Voici la première partie de votre travail. Elle permet de poser le plus important : ce qu'on veut et ce qu'on a. Nous allons voir dans un deuxième chapitre la pertinence entre ces deux points et donc la pérennité de votre projet sur ce lieu.

Le retour au saltus 2/2

29/03/2024

Cette hyper fertilité (matières organiques, minéraux, associations microbiennes et fongiques) présente sur place est conditionnée par la présence d'un couvert forestier à un stade suffisamment avancé. La disparition de la Silva va entraîner une crise de cette fertilité. Les hommes ont mangé leur pain blanc et vont devoir mettre en place des transferts de fertilité artificiels, créer de nouvelles stratégies pour retrouver la possibilité de cultiver leurs plantes annuelles dans de bonnes conditions.

A partir de l'antiquité on va définir 3 typologies de territoires agricoles. Héritée des romains (qui l'ont peut-être hérité des gaulois, très bons agriculteurs), cette nomenclature a profondément marqué le territoire rural et est à la base de cette nouvelle stratégie agricole post-brûlis :

-

l'ager : les zones cultivées à proprement parler : céréales, légumineuses. Ce sont des zones ouvertes, principalement labourées. La fertilité doit être importée car on est en début de succession écologique (retour à la tabula rasa) et tout est exporté pour l'Homme

-

le saltus : zones peu ou pas exploitées. Il comprend les prairies permanentes et tout un patchwork de zones semi-naturelles avec une dominance boisée : pré-vergers, ripisylve, haies, bandes enherbées, broussailles, zones humides etc... C'est principalement le lieu du pacage, l'Homme laissant au bétail le soin d'entretenir le saltus

-

la silva : la forêt sauvage ou exploitée.

C'était autrefois la silva qui avait le rôle de production de la fertilité pour l'ensemble du système. Ce rôle est désormais dévolu au saltus, laissé en périphérie de l'ager et dans les zones moins productives. La biomasse produite par le saltus est valorisée par les animaux domestiques et transférée sous forme de fumier soigneusement collecté et épandu dans les champs cultivés constitutifs de l'ager. C'est l'élément fondamental du bon fonctionnement des systèmes de polyculture-élevage.

Ce nouveau système, en plus des techniques de l'araire (premier pré-labour) de la jachère (historiquement, une succession de travaux du sol pour préparer les semences d'automne) va permettre de mettre au point des stratégies agricoles innovantes et diversifiées. Il nécessite néanmoins de l'organisation fine et surtout beaucoup plus de travail que les premières formes d'agriculture, car les transferts de fertilité ne sont plus passifs et doivent être mis en place artificiellement (sans compter la désormais prévalence des céréales et leur cortège de travail du sol).

Il nécessite donc le maillage d'un saltus diversifié et productif sur tout le territoire et d'une gestion fine des fumures.

Ce dernier n'est pas qu'une source d'alimentation du bétail, il est multiproductif par essence : fruits, petits fruits, fruits à coques, arbres à fourrage, petit bois de chauffage et offrira les services écosystémiques que l'on connaît bien maintenant : protection bioclimatique, lutte contre l'érosion, source de fertilité en terme de matière organique et de carbone, gîte et couvert pour toute une faune auxiliaire, corridor écologique, ...

Le Saltus, nouvelle variable d'ajustement de l'ager

-

L'Ager est principalement situé désormais dans la partie nord de la Loire : Beauce, Picardie, Champagne,...

-

Le plus gros de l'élevage se situe plutôt vers la Bretagne

-

Le reste de polyculture-élevage et d'exploitation de la forêt se trouve majoritairement au niveau des massifs.

-

Et sinon on nourrit aussi du bétail avec du tourteau de soja argentin...

On a donc un système déstructuré, ou les transferts de fertilité nécessaires pour des agro-écosystèmes artificiels sont désormais impossibles. Un système totalement déficitaire qui coûte bien plus cher à entretenir et réparer ses conséquences que ce qu'il rapporte. En effet, les cycles des éléments étant brisés, on gère tout à tour les excès (engrais azotés, effluents d'élevage, pesticides) et les manques (matière organique, eau, vie du sol)

L'agriculture moderne est une impasse car il lui manque l'élément fondamental de tout système productif naturel qui boucle les cycles de nutriments de manière autonome : l'Arbre.

Le retour au Saltus

Résumons :

Dans le contexte des chasseurs-cueilleurs, les zones ouvertes, fermées sont réparties irrégulièrement sur le territoire car entretenues par le bétail sauvage. Il faut donc marcher pour trouver des écosystèmes différents. En revanche la fertilité due à la présence arborée est omniprésente.

Dans le contexte des premiers cultivateurs néolithiques, les différentes typologies d'espaces sont crées artificiellement par le feu et réparties régulièrement. La fertilité est abondante et ne demande pas de travail de transfert. A la limite que les rotations soient assez longues... Dans ce cas, c'est la silva qui domine, le saltus forme des mosaïques de paysages plus ou moins refermés car il remplace rapidement un ager fugace de quelques années.

Dans le nouveau contexte agricole hérité de l'antiquité, c'est donc le saltus qui joue le rôle de transfert de fertilité car il est omniprésent à la périphérie des champs cultivés (ager, mais vous l'aviez deviné) et multiforme (haies, bocages, friches, zones humides, etc...).

Actuellement, tout le système est éclaté : ager prépondérant, saltus détruit, silva reléguée à des reliques résiduelles. Et au sein même de l'ager, les productions qui pourraient éventuellement être dans une certaine synergie (élevage/culture) sont éclatées sur le territoire.

La vie de chasseurs-cueilleurs n'est plus possible ni souhaitable, la culture sur brûlis est d'un autre temps et globalement un bon gâchis. L'ancien système ager/silva/saltus n'était finalement pas mauvais mais comment l'adapter à des contextes et des moyens de production qui ont totalement changés ? Comment optimiser les intrants et l'énergie injectée pour que le système demande (beaucoup) moins d'effort qu'autrefois?

En pleine crise environnementale, alimentaire et même philosophique, on se pose beaucoup de questions car il faut bien avouer que notre mode de culture détruit notre environnement (parallèle intéressant qui est que ce que nous mangeons nous tue également). Des recherches, des expérimentations sont menées pour trouver des remèdes urgents. On redécouvre les fonctions écosystémiques des arbres, des champignons, le fonctionnement des sols, le cycle de l'eau et les cycles biogéochimiques faisant marcher tout cela. Dans une certaine mesure on redécouvre aussi nos fondamentaux alimentaires...

Des solutions semblent alors émerger d'elles-même et fournissent beaucoup d'espoir pour l'avenir :

-

agroforesterie,

-

cultures pérennes,

-

haies multi-étagées

-

forêt-jardin

Ça ne vous rappelle rien?

L'humain est en train de réinventer les concepts agricoles qui l'ont fait vivre pendant des millénaires alors même que ce qu'il tient comme la norme est un clignement de paupière à son échelle.

Et la permaculture dans tout cela?

Elle en est l'essence même. Elle porte à bout de bras toutes ces techniques car elles sont la base d'une société humaine durable, telle que l'a été la nôtre pendant des lustres.

Elle est en fait le plan de montage, l’avènement d'un saltus optimisé, très productif et... omniprésent. Grâce au design, la conception permaculturelle permet de créer un maillage synergique de structures pérennes productives. Elle n'exclue pas l'ager, mais n'en fait pas le centre du système. Elle rééquilibre les 3 composantes fondamentales de ce qu'est un véritable système agro-sylvo-pastoral.

Car la silva n'est pas oubliée, c'est notre fameuse zone 5 en permaculture. Elle fait même partie intégrante de la conception dés le départ. Son influence doit être importante sur tout le système, dans toutes les zones grâce à des corridors écologiques et autres haies productives.

Loin de réinventer la roue, ou d'être au top de la modernité, la permaculture telle que la décrit ses concepteurs Mollison et Holmgren, s'inspire des sociétés traditionnelles et des dernières découvertes en biologie, botanique, pédologie, bioclimatisme etc.

Elle est une synthèse de ce qui a été fait, un pont entre le passé et le présent, avec un goût certain pour un avenir d'abondance. Car le défi qui nous est donné aujourd'hui, c'est de faire rapidement une transition vers des méthodes d'alimentation vertueuses, locales et diversifiées avant que l'agriculture industrielle ne finisse d'emporter la planète dans le gouffre. Car à ce moment là, nous ne pourrons plus compter sur une Nature riche et abondante pour nous sauver. C'est la contre partie de l’anthropocène...

Sources :

https://espacepolitique.revues.org/1495

courrier de l'environnement de l'INRA, n°57, juillet 2009

"Histoire des agricultures du monde. Du Néolithique à la crise contemporaine", Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, Seuil, Paris, 1997 (rééd. 1998, 2002)

"Agriculture de régénération", Mark Sheppard, édition Imagine un colibri, 2016

Le retour au Saltus 1/2

29/03/2024

Ce texte est issu de recherches et de questionnements personnels sur une question qui me taraude quasi-quotidiennement, concernant le rapport à notre environnement et sur l'agriculture plus précisément : "comment diable en est-on arrivé là ?". Comment les processus de fabrication de notre alimentation déséquilibrée peuvent-ils être néfastes à ce point pour la biosphère? Pourquoi le simple fait de produire une céréale annuelle demande-t-il autant d'énergie et procure-t-il autant de désagréments biologiques, mais aussi économiques et sociaux ?

Notre système agricole (comme le reste de la société d'ailleurs) est un clignement d’œil à l'échelle de l'Humain. Ce qu'il tient pour acquis et la norme ne le nourrit pourtant que depuis quelques siècles en regard de ces millions d'années de chasse et de cueillette. Et au vu des résultats ce système ne le nourrira plus bien longtemps.

En se penchant sur le passé on peut tenter d'entrevoir le déroulement à travers le temps et l'espace du fil de cette grande Histoire de l'agriculture. Une histoire qui se perd dans les brumes des grandes forêts hercyniennes pour finir dans les sols morts de nos grandes cultures. Le recul et la causalité permettent de mieux comprendre comment, de l'état de Nature, l'humain est arrivé à détruire son propre environnement pour pouvoir perdurer en tant qu’espèce.

Une espèce amnésique qui a vécu de longue périodes dans des conditions drastiquement différentes de ce qu'elle tient pour immuable aujourd'hui. Nous allons voir que les bribes de cette mémoire peuvent nous permettre d'imaginer des solutions pour perdurer durablement cette fois dans le futur, en allant dans un sens que nous n'aurions jamais dû cesser de suivre, celui de la Nature. Et il se trouve que ces solutions émergent de plus en plus d'elles-même en ce moment, un "pont" temporel qui nous fera peut-être retrouver notre place au sein des écosystèmes...

"Nous sommes faits par d'autres et par de plus anciens que nous" Pascal Quignard

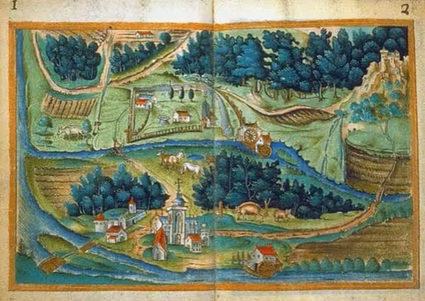

Un paysage paléolithique

L'idée que la quasi-totalité de la surface européenne était couverte il y a 10000 ans de forêts sombres et impénétrables reste à nuancer. En effet les rares lambeaux de cette forêt primordiale dite "vierge" demeurent principalement en Pologne, à Bialowieza et offrent un regard inédit sur la forêt : des espaces relativement ouverts, riches en sous-étages et clairières avec beaucoup de bois morts. L'on oublie souvent que nos écosystèmes forestiers n'ont pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à dire des milieux morcelés, dégradés, pauvres en biodiversité et en cours d'évolution. En effet il y a encore quelques siècles, Charlemagne chassait encore le bison d'europe et l'auroch. Les hardes de cerfs élaphes paissaient dans un paysage de savane et de milieux semi-ouverts car n'oublions pas que tout ce joli monde mange... de l'herbe. Des forêts avec de l'herbe, voilà une drôle d'image !

Ces animaux créaient et entretenaient donc des espaces ouverts au sein des massifs forestiers et ce, au gré de leurs migrations. A savoir que le bon déroulement de leurs déplacements, orchestrés par une prédation active des carnivores, permettait un entretien optimal des surfaces herbeuses, sans pâturage excessif.

On observait donc des écosystèmes forestiers, de plaines ouvertes et semi-ouvertes et un nombre exponentiel de lisières combinant les caractéristiques des milieux la composant. C'est dans ces mosaïques de biotopes extraordinairement riches que sont arrivés et on prospéré nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, néandertaliens et Cro-Magnon ensuite.

Tout allait pour le mieux quand sont arrivés d'Orient des peuples de cultivateurs et d'éleveurs avec des techniques qui allaient changer la face du monde et nous faire entrer bien plus vite que prévu dans l’anthropocène.

Les cueilleurs du paléolithique avaient coutumes de ramasser et de stocker les céréales et légumineuses. Les cultivateurs vont apporter des semences et des techniques d'agriculture qui, en étant pourtant très rudimentaires, sont extrêmement efficaces.

La problématique des annuelles

Ce petit aparté pour mettre en relief la nouveauté qu'offre la mise en culture d'annuelles par rapport à la cueillette sauvage. Les céréales et légumineuses annuelles ont des avantages fondamentaux : ils offrent une nourriture très calorique et surtout des capacités de stockage inédites dans l'histoire, rendues également possibles par des techniques céramiques innovantes. Cette facilité de stockage permet également une planification précise et un partage des récoltes pour les semis. La sédentarisation devient à ce moment précis, une nécessité.

Le problème avec les annuelles, c'est qu'elles nous obligent à aller dans le sens inverse de la succession écologique, c'est à dire retourner à une étape primaire de sols relativement superficiels et de milieux clairement ouverts, stade optimum pour leur développement. Pour cultiver les annuelles, nous sommes obliger de désertifier artificiellement le milieu : c'est la naissance du travail du sol et de la transformation radicale que cela va engendrer pour toute la biosphère planétaire.

Cette agriculture change absolument TOUT : le rapport à la Nature, au temps, à l'espace, au pouvoir, au temps libre, au travail, l’état sanitaire, la démographie etc. Le triptyque paysans/clergé/soldats découle directement d'une stratification issue de cette nouvelle société inégalitaire où l'on observe une concentration des pouvoirs inédite qui perdure jusqu'à maintenant.

C'est la culture des céréales qui a permis la création des premières villes, des premières sociétés modernes. Mais elle a aussi été le début de l'esclavage, des épidémies et des guerres. L' étude de cette problématique des céréales est fondamentale pour comprendre notre société actuelle et ses travers, et elle fera bientôt l'objet d'un article dédié.

L'abattis-brûlis, une technique efficace à double tranchant

C'est la plus vieille technique agricole au monde. Il est intéressant de savoir que cela reste la technique la plus employée encore aujourd'hui au niveau planétaire. Elle est très simple et s'appuie sur la faculté des écosystèmes forestiers à se régénérer et recréer de la fertilité naturellement.

Les arbres sont abattus puis brûlés 6 mois, 1 an après. Très rapidement on sème les céréales directement, sans forcément de travail du sol.

Les plantes cultivées trouvent de suite tout ce dont elles ont besoin : un milieu ouvert et lumineux, un sol incroyablement fertile (les sols forestiers restent l'optimum en terme de fertilité) et très riche en minéraux (les cendres) et des rendements pouvant rivaliser avec ce que l'agriculture industrielle peut donner de meilleur.

C'est une manière simple et efficace d'effectuer cette inversion nécessaire pour les annuelles et d'effectuer un transfert de fertilité des arbres et arbustes aux plantes cultivées. MAIS, cette fertilité n'est pas durable et la culture durera un an, deux, voire 3 au grand maximum, les cultures devenant rapidement concurrencées par la flore forestière et les matières organiques et minérales s'étant largement lessivées. On laisse ensuite la forêt reprendre ses droit et le sens de sa succession écologique, allant toujours vers plus de fertilité. On pourra revenir sur ce terrain et refaire de la culture sur abattis-brûlis d'ici 20, 30 ans ou plus.

Sur le fond : c'est une ouverture de milieu, permettant la mise en lumière et la création de biotopes différents et surtout de lisières forestières très nombreuses. C'est le mode de régénération naturel de la forêt (mise en lumière, germination des graines d'arbres et de plantes pionnière, etc). Si on laisse la forêt se réinstaller, c'est plutôt une bonne chose au niveau de la biodiversité sur le long terme.

Ce système fonctionne à la condition absolue qu'on laisse à la forêt le temps de se régénérer. Et vous vous doutez bien que c'est à ce moment là que ça dérape...

La désertification néolithique

Comme je l'indiquais un peu plus haut, l’holocène (période commençant il y a 10000 ans avec la fin de la dernière glaciation) est caractérisée par un réchauffement très sensible du climat, ainsi qu'une relative stabilisation des températures. C'est dans ce contexte que les populations humaines ont rapidement explosé, aidées en cela par une agriculture qui, bien qu'archaïque, voit ses récoltes optimisées par une meilleure prévision des saisons.

La pression démographique poussant alors a intensifier l'agriculture d'abattis-brûlis, on rentre rapidement dans un cercle vicieux :

-

Augmentation de la surface défrichée chaque année,

-

donc diminution de la part de friche et forêt,

-

donc retour sur une parcelle cultivée plus rapidement,

-

donc diminution des rendements car la fertilité n'a pas été assez renouvelée,

-

donc augmentation de la surface cultivée pour compenser la baisse de rendement etc.

Sur des rotations qui étaient de 20, 30 ans, on passe à des rotations de plus en plus courtes. A terme, en cas de pression trop importante, le brûlis peut aboutir à la disparition de la forêt. C'est notamment ainsi qu'a disparu une grande partie de la forêt méditerranéenne au Néolithique, laissant la place aux formations dégradées (garrigue, maquis) que l'on connait aujourd'hui.

Il est ici intéressant de noter ici les formidables transformations géologiques et climatiques mises en œuvre par des humains ne possédant que des outils en pierre : l'érosion est telle que les zones en pentes s'érodent rapidement, les terrains accidentés deviennent caillouteux, la terre se retrouve dans les fonds de vallée, créant grand nombre de vallées à fond plat, les estuaires se bouchent et deviennent des deltas, la terre avance sur la mer dans certains cas de plusieurs dizaines de kilomètres.

Les zones cultivables vont légèrement augmenter de surface dans un premier temps grâce à l'alluvionnement. C'est la phase B de l'érosion : ce qui est lessivé (argiles, minéraux, matières organiques) sont donc des alluvions et vont se déposer en aval : vallées, rivières, fleuves, océan.

C'est désormais le règne du pâturage dans des espaces devenus impropres à la culture. Ce qui permet de tirer néanmoins 10% de ce que ces territoires pouvaient donner auparavant, mais surtout d'accélérer d'avantage l'érosion et la dégradation des sols.

Un autre magnifique exemple du résultat de l'action de l'Homme est la transformation du Sahara en désert, qui était une savane riche il y a 8000 ans et est devenu ce que l'on connait aujourd'hui en l'espace de 3000 ans d'agriculture sur brûlis. Exemple que l'on peut élargir aujourd'hui à l'ensemble du moyen-orient, l'ancien croissant fertile, berceau de l'agriculture. Les rivières de lait et de miel sont taries depuis très longtemps...

Comment alors continuer de nourrir correctement une population bien décidée à s'accroitre si les fondamentaux de la fertilité (la forêt ou silva) sont absents ou très endommagés?

C'est à ce moment qu'intervient le Saltus, qui, bien que semblant secondaire de prime abord, sera la source de fertilité qui nourrira l'Humanité jusqu'à maintenant...

La suite au prochain épisode!

Le doute ma butte (ou petite auto-critique des techniques toutes faites)

27/03/2024

A une époque où le buzz est roi, et où une mode chasse l'autre à la vitesse d'un tweet, la permaculture n'échappe pas à la règle. On ne compte plus les solutions miracles, les kits tout-en-un pour reproduire le jardin d’Éden sur votre balcon, l'autonomie en 15 jours en mélangeant les poireaux avec des radis ou comment sauver la planète avec des tours à patate, etc.

Les gens ont besoin de copier-coller facile à faire et à reproduire, des techniques, des outils qui demandent un minimum d'investissement pour un maximum de résultat (il va s'en dire). Les mythes du jardin du paresseux et de la permabondance-en-3-semaines ont la dent dure et sont, il est vrai très vendeurs.

Mais contrairement à ce qui pourrait rassurer l'homme moderne occidental, la nature ne peut être réduite à une équation mathématique simpliste et incomplète genre : Butte + paille = autosuffisance alimentaire + bonheur.

Comme j'ai coutume de le dire ce n'est pas compliqué mais c'est complexe : il y a tant de paramètres à gérer (équilibres et interactions physico-chimiques, influences macro et microclimatiques, synergies ou concurrences racinaires, état du sol, état du jardinier, etc) qu'assurer quoi que ce soit est très optimiste. De là certainement ce besoin avide de trucs faciles à reproduire parce que bon, faut que ça marche. Et vite. Et de là sans doute rapidement quelques désillusions...

Je parlais d'autocritique car effectivement je suis passé également par ces passage forcés, ma venue à la ferme des Escuroux avait justement l'objectif de tester toutes ces techniques et d'arrêter de parler comme un livre.

Je vous offre ici quelques conclusions issues de la pratique et de l'observation sur certains "marronniers" de la permaculture.

Amis qui cherchez des solutions prêtes à l'emploi, tournez casaque! Je viens semer le trouble et la désolation dans vos buttes autofertiles et des fois, même, je paille pas mon jardin.

La butte

Commençons tout de suite par la tête de gondole de la permaculture. J'en avais déjà parlé en long, en large et en travers dans très vieil article, (« droit aux buttes », excellent jeu de mot au demeurant mais article pas encore en ligne).

Je n’enlèverais rien de particulier mais au contraire, je l'aggraderais de certaines remarques. Après avoir soulevé des m3 de terre, réalisé nombres de linéaires de buttes dans les règles de l'art (ou pas), je me suis aperçu de plusieurs choses :

-

J'ai la pêche mais ce n'est pas le cas de tout le monde, la terre est basse et lourde. La quantité de travail n'est pas négligeable et la dépense énergétique (surtout si l'on va chercher de la terre ailleurs) est conséquente. Alors : est-ce bien nécessaire? Le ratio énergie dépensée/énergie récoltée dépend fortement du type de sol et n'est donc pas forcément intéressant. Quand on a un sol riche, vivant et équilibré, il n'est pas forcément judicieux de le creuser pour "mettre des trucs dedans " (j'y reviendrais) ainsi que de tout retourner tel un sanglier affamé.

C'est éventuellement justifié quand on a un sol pauvre et lessivable (voir l'exemple de Jean-Marie Lespinasse) que l'on veut améliorer petit à petit ou au contraire un sol engorgé d'eau que l'on veut surélever pour garder les racines au sec. Ce qui est d'ailleurs la raison d'être originelle des buttes de maraîchage (de "marais", zones historiques des productions légumières). -

La butte de type "wallner" aussi intéressante soit-elle pour les repiquages, les plantes pérennes, la création de micro-climat, la biodiversité etc, n'est absolument pas utilisable en tant que tel pour faire du maraîchage de production. Première larme : son profil arrondi si mignon n'est pas mécanisable, ne serait-ce qu'avec du matériel simple. Et c'est en partie là qu'on voit la première différence fondamentale entre le jardinage et le maraîchage...

-

Pour faire ses lignes de semis sur une butte il faut recréer du plat sur une pente (à part sur le sommet), donc la "casser". Après pleins d'essais, je peux assurer maintenant que c'est juste un calvaire : on doit s'adapter à une structure qui n'est manifestement pas faite pour ça.

-

Le repiquage est très bien, mais certains légumes perdent de la vigueur et beaucoup de temps à être ainsi déracinés. Je pense en particuliers aux salades qui deviennent appétentes pour les limaces dès lors qu'elles sont repiquées, ainsi que les légumes racines appréciant peu ce genre de transferts.

Les alternatives :

-

la plate-bande, de profil beaucoup plus plat et légèrement surélevée, est très souvent utilisée en maraîchage.

-

le plat, qui après tout, s'il n'est pas piétiné et s'il est traité de manière intelligente est aussi vertueux que le reste. Pour ma part, je suis revenu à des zones plates (surélevées tout de même) pour pouvoir gérer les semis correctement et les plantes que je ne repiquerais pas.

La butte-avec-du-bois-dedans

Un gros morceau. Après la mode des buttes, est arrivé la mode de la butte 2.0, forcément mieux que la butte 1.0, vous vous doutez bien. Largement débattu, je rajouterais plusieurs choses :

Après avoir essayé maintes fois et de différentes façons, je n'observe pas pour ma part de différences flagrantes sur la pousse des végétaux (mes plus vieilles ont 7 ans). Si différence il y a, ce qui est possible, il faudrait faire alors un protocole d'expérimentation ad hoc avec témoins, etc. Elle n'est pour ma part pas suffisante pour justifier tout le bazar nécessaire à sa mise en œuvre.

Pire, j’ai voulu voir l’état de décomposition du bois (déjà ancien pourtant) qui était dans certaines buttes depuis 6 ans tout de même. Résultat ? j’aurais pu lancer un barbecue avec. Aucune ou très peu de décomposition. Pour l'effet "éponge" on repassera. La logique veut qu'en l'absence d’oxygène, la décomposition du bois est TRES ralentie, voire stoppée. C'est une bonne méthode pour obtenir du charbon naturel ou du pétrole, production potentiellement intéressante mais il reste à optimiser le process...

Quand je n'arrive pas à me faire un avis sur quelque chose, je me pose toujours la question de savoir comment tel ou tel processus se passe dans la nature, pour essayer d'avoir un retour d'expérience grâce à un labo riche de 4 milliards d'années en recherche et développement. Force est de constater que le bois tombe SUR le sol, sauf en cas de glissement de terrain.

Une autre boussole fondamentale reste les principes de la permaculture, en particulier celui qui parle de "solutions lentes et de patience" et "du minimum d'effort pour le maximum d'efficacité ". Raté.

Le paillage

Technique devenue incontournable pour la protection du sol, et pour cause. Néanmoins : Avez-vous remarqué la prépondérance des problèmes de limaces ces dernières années, devenus proportionnels à l'engouement national pour la couverture du sol ? Cette problématique peut devenir totalement ingérable en très peu de temps. Quelques pistes :

-

changer de mulch et dites adieu à la paille : c'est le pire des paillages, en particulier en ce qui concerne les sols lourds et froids. Peu nutritive et très lourde s'il pleut beaucoup, elle reste le 3 étoiles pour les gastéropodes qui y trouvent gîte et couvert idéal. Accessoirement, il reste très difficile de trouver de la paille bio... Préférez le foin (plus tassé, se décompose rapidement), les feuilles ou le BRF (bien composté tant qu'à faire).

-

le non-paillage : vade retro, satanas ! Peut-être, mais d'après mon expérience lors des épisodes baveux, les seules salades que nous récoltons ne sont pas paillées. Le reste est parti dans le tube digestif des mollusques. Selon le contexte climatique et en particulier lors des invasions de limaces, il peut donc être intéressant de supprimer temporairement le mulch pour laisser enfin les légumes pousser tranquillement. Ce qui, au final, vous en conviendrez, est bien l'objectif.

-

attention au paillage en intersaisons : son but est d'isoler le sol, en particulier l'hiver et l'été. Mais il isole également au printemps du réchauffement naturel et conserve le froid dans la terre ! On peut perdre plusieurs semaines de pousse à cause de lui... La seule solution est de l'enlever dès les premiers rayons de soleils printaniers (et de le remettre l'été pour protéger le sol). Quel boulot me direz-vous, et vous avez raison (voir principes plus haut). On peut préférer un mulch plutôt sombre comme de la litière forestière ou du BRF composté pour accentuer l'effet réchauffant (voir Albedo).

-

si vous avez quelques rats taupiers dans votre systèmes, sachez que vous en aurez BEAUCOUP plus grâce au paillage : le gîte, le couvert. Je suis personnellement obligé de réfléchir fortement au ratio bénéfices/risques, ce qui n'est pas une mince affaire.

Humification VS minéralisation :

Remplir son capital nourricier dans le sol, c'est bien. C'est l'objectif même du mulch : amener un maximum de matière organique de bonne qualité qui servira de "frigo" en éléments minéraux, en eau, etc. Mais cette phase d'humification du sol, si vitale qu'elle soit, ne sert pas à grand-chose si les plantes ne peuvent en profiter convenablement.

La phase opposé est la minéralisation : la décomposition de la matière organique et donc la libération de tous les éléments qu'elle contient (la plante ne les absorbe pas en tant que tel, ils sont solubilisés par les bactéries). Cette phase de minéralisation est, dans l'inconscient collectif des permaculteurs, le diable personnifié, responsable de la désertification sur toute la planète. En effet on voit de suite l'image des sols agricoles désertiques, sans structure, sans vie et vidés de leur substance.

Blâmer uniquement la minéralisation serait un peu simpliste si on ne prenait pas en compte que l'un ne va pas sans l'autre : humification et minéralisation sont les deux faces opposées du même système nourricier, contraires et pourtant complémentaires telles le ying et le yang.

En effet, on n'a pas de scrupules à vider un frigo si on le rempli régulièrement, ce qui est le cas avec le mulch (et d'autres techniques). De même qu'il ne sert à rien d'apporter des mètres cubes d'humus de toute sorte si l'on ne peut en faire profiter les plantes.

Comment "minéraliser" cette matière organique ? attention ça pique :

-

travail du sol,

-

augmentation de sa température (suppression de la couche isolante de mulch),

-

apports de matières azotées (particulièrement animales : fumiers, etc).

Sans pratiques minéralisantes, si le sol a une bonne structure et est plein de vie, son potentiel de fertilité est largement inexploité. Et en particulier pour des légumes annuels qui sont TRÈS gourmands.